おしゃべり病理医スタンプ図鑑の連載コラムでは、これまでだいぶたくさんの細胞スタンプコラムをご紹介してきました。まだ説明していないスタンプも残っているのですが、今回は、MEdit Labになくてはならない大事なキャラクター、「五臓さん」をご紹介したいと思います!

五臓さんは、MEdit Lab発足時に考えたキャラクターです。MEdit Labは、医学をテーマにしつつ、学び方を学びながら、編集力をつけていくことをコンセプトにかかげています。そのコンセプトを体現してくれるキャラクターは何かと色々考えていた中で、注目したのが東洋医学(中国医学)でした。東洋医学は、身体を臓器ごと、疾患ごとに区切ることではなく、臓器同士の関係性から身体全体の情報の流れを分析するという、編集的なアプローチに関心を持った私たち。さらに、「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」という言葉も思い出して、余計に、東洋医学のジャンルの中で何かキャラクターの参考になるものはないかなぁと探していたのです。

◆五臓さん、みーっけ!

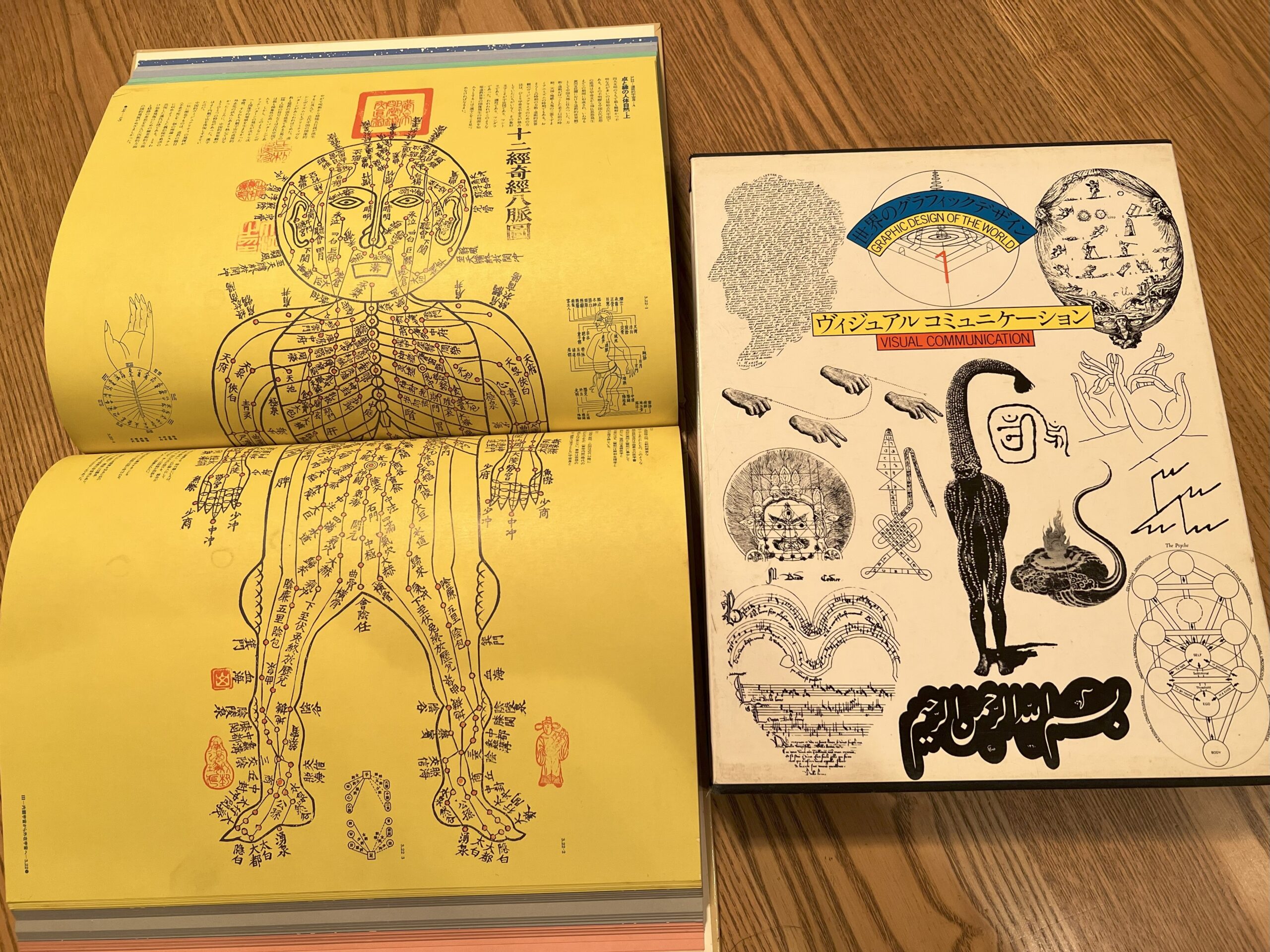

そうしましたら、おしゃべり病理医の自宅にあった古い本で、とても素敵な図版を見つけたのです。

▼MEdit Labメンバーの師匠、故・松岡正剛さんとグラフィックデザイナー、杉浦康平さんの『世界のグラフィックデザイン1 ヴィジュアルコミュニケーション』講談社。様々な図版がふんだんに盛り込まれた大型本

こちら「十二経奇経八脈図」という、中国古代医学の気の流れを示した図です。この絵に描かれた人は、まさに“五臓さん”と呼びたい、すっとしたたたずまいをしており、一瞬で惹かれた私たちMEditメンバー。この方にMEdit Labキャラクターになっていただこう!そう決まったのでした。

五臓六腑とは、人間の内臓全体を表す伝統中国医学の言葉で、そのうち五臓とは、心臓・肺臓・肝臓・脾臓・腎臓の5つを意味します。どれも生きていくために必須の大事な臓器であり、現代ではそのような意味合いで理解されている言葉だと思いますが、実は、西洋医学における解剖学の意味する臓器とはちょっと意味合いが異なります。

先ほども少し説明したように、伝統中国医学では、身体のしくみや働きを、いろいろなものとの関係性の中で理解しようとする試みを重視します。当時は、占いの「易」や陰陽師で有名になった「陰陽五行説」と連動させて考えてきました。簡単にいうと、宇宙と人間のしくみを重ねて考えてみる、ということです。また、さらに臓器同士もお互いが影響しあうもの、そして、その影響しあった結果が身体に現れると考えていたわけです。(興味を持った方は、華岡センセイの連載コラム「ミカタの東洋医学」シリーズを固め読みしてくださいね♪)

◆ワケルとワカル、つなげるともっとわかる

西洋医学では、臓器ごとに形や機能を科学的に分析することで、身体全体の機能を精緻に理解していくことを目指し、発展してきました。東洋医学、漢方のアプローチとは全く異なるわけです。西洋医学がサイエンス的であるならば、東洋医学はちょっとアートっぽいアプローチ。でも、医学は、サイエンスに根差したアートであるという言葉もありますから、どちらが優れているかどうかではなく、両者を重ねることで人間という存在を深く知ることができるのではないかと考えています。

故・松岡正剛さんは、ワケルとワカルとおっしゃっていました。つまり、情報は分節化することが個々の意味が際立つということ。分けることは分かることであるということ。でも、分けてばらばらになっただけでは文脈が立ち上がりません。活用できる意味を作り出すためにはいったん分けたばらばらの情報をつなげていくことが重要で、また、つなげ方で意味はいかようにも変化していきます。つなげるともっと理解が深まることにもなります。

MEdit Labは医学を通して学び方を学びます。医学の様々な側面を時に分けてみたり、つなげてみたり。いろんな方法を試みる実験をこれからも続けていきたいと思っています。

◆おしゃべり細胞スタンプは「こちら」 ←クリック♪

◆「おしゃべり病理医スタンプ図鑑」バックナンバーはこちらから↓

投稿者プロフィール

- 趣味は読み書き全般、特技はノートづくりと図解。一応、元バレリーナでおしゃべり(おえかき)病理医。モットーはちゃっかり・ついで・おせっかい。エンジニアの夫、医大生の息子、高校生の娘、超天然の母(じゅんちゃん)、そしてまるちゃん(三歳♂・ビション・フリーゼ)の5人+1匹暮らし。

最新の投稿

- 2026.02.05医学に効くほん!月面食、人気はタコライス?『宇宙にヒトは住めるのか』

- 2026.01.29レッツMEditQ本をゲームに?MEdit Labの次なる挑戦!【MEditカフェ2026Aquarius】

- 2026.01.26医学に効くほん!痛みについてとことん考える『痛いところから見えるもの』

- 2026.01.22お知らせ医療連携ゲーム「ENT!」の行く末は?今年度最後のMEdit授業@吉祥女子中学・高等学校