皆さんは「便秘」について真剣に考えたことがありますか?「そんな話、恥ずかしい…」と思うかもしれませんが、実は健康の重要なバロメーターなんです。今回は高校生・大学生の皆さんに、東洋医学と西洋医学の両方から見た便秘の考え方と対策を紹介していきます。

◆便秘は単なる「お通じの問題」ではない

便秘は「3日以上排便がない」「硬い便が出る」「残便感がある」などの状態を指します。女性は男性の約2倍便秘に悩まされており、特に10代後半から20代の若い女性に多い悩みです。

でも便秘は、ただトイレに行けない問題だけではありません。最近の研究では、便秘が心臓や腎臓の病気のリスクを高める可能性や、体調不良、イライラ、集中力低下の原因になることがわかってきました。さらに、便秘と精神的な病気の間にも強い関連があり、便秘を抱える人はうつ病や不安障害のリスクが高まることが示されています。実際、中国のとある大規模調査では、便秘のある人はない人に比べて約1.5倍うつ病を発症しやすいことが示されています。

受験勉強や部活動に打ち込む学生にとって、便秘は見過ごせない問題なのです!

◆東洋医学と西洋医学の「腸と脳」の捉え方

東洋医学では昔から「心身一如(しんしんいちにょ)」という、心と体は一体で互いに影響し合うという考え方があります。

また、「脾(ひ)主思(しゅし)」という言葉は、消化器と思考・精神活動が密接に関連していることを表します。お腹の調子が悪いと気分も落ち込むし、逆に悩みやストレスがあると便秘になりやすいということです。さらに、経絡(けいらく)という体のエネルギーの通り道が腹部と頭部をつないでいるとされています。

参考:十四経絡発揮(京都大学貴重資料デジタルアーカイブ)

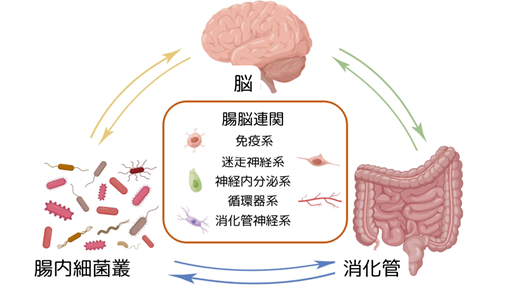

一方、西洋医学では「腸脳連関(Gut-Brain Axis)」という概念で研究が進んでいます。腸と脳は神経などを通じて直接つながっていて、腸内細菌が作り出す物質が脳の機能に影響することがわかってきました。

「腸脳連関」参考文献(文末参照)より著者改編

驚くことに、幸せホルモンとして知られるセロトニンの約90%は腸で作られています!だから腸の状態が良くないと、気分も落ち込みやすくなりますし、ストレスは腸の動きを悪くして便秘の原因にもなり、悪循環です。

◆東洋医学的便秘対策!

東洋医学では体質や症状のパターンを「証(しょう)」として捉え、個人に合わせたアプローチを重視します。冷えのある人、ストレスが強い人、腸の乾燥が目立つ人など、それぞれの体質に合わせた漢方薬が用いられます。これは西洋医学の「一つの症状に一つの治療」とは異なる、全体を見る視点からきています。

東洋医学の素晴らしい点は、「未病(みびょう)」という考え方にあります。病気になる前の微妙な体の変化に着目し、早めに対処することで健康を保つという発想です。便秘も単なる症状ではなく、体のバランスの乱れのサインとして捉えます。

また、ツボ刺激も効果的です。おへその横にある「天枢(てんすう)」は腸の働きを良くするツボとして有名で、指で優しく押すだけでも腸の動きを促進します。他にも背中の「大腸兪(だいちょうゆ)」や足の「三陰交(さんいんこう)」、「足三里(あしさんり)」など、便秘に効くツボがあります。これらは自分で簡単にケアできる方法として、若い世代にもおすすめです。ツボは「ツボネット」で検索してみてください。寝る前に、勉強の合間に、お風呂でちょっとマッサージするだけでも違ってきますよ。

◆東西共通で重要視する基本的な生活習慣

もちろん基本となる生活習慣の改善も大切です。食物繊維が豊富な食品や発酵食品を取り入れ、こまめに水分補給をし、適度に体を動かすことが便秘解消の土台となります。規則正しい生活リズムを保ち、便意を感じたらすぐにトイレに行くことも重要です。

東洋医学では食事も大切な治療法です。温かい飲み物や食べ物で体を温め、腸の働きを活性化させるという考え方は、冷たい飲食物が多い現代の若者には特に意識してほしいポイントです。

一方、西洋医学的には、症状の程度に応じて食物繊維サプリメントや腸の動きを促進する薬が使われます。また、腸内細菌のバランスを整えるプロバイオティクス(特定の善玉菌)も注目されており、排便促進だけでなく気分の落ち込みの改善にも効果がある可能性が研究されています。

◆便秘と向き合うマインドセット

このように、便秘は「恥ずかしい問題」ではなく、体からの大切なサインです。東洋医学は数千年前から便秘を全身状態の表れとして重視し、西洋医学も最近になって腸と全身の健康の関連性を科学的に証明しつつあります。

自分の体と向き合い、東洋医学の知恵を取り入れながら規則正しい生活を心がけることで、便秘だけでなく心と体の調和を取り戻せます。便秘で悩んでいるなら、まずは生活習慣を見直しつつ、ツボ刺激などの東洋医学的アプローチを試してみましょう。改善が見られない場合は、恥ずかしがらずに医師や薬剤師に相談することも大切です。あなたの健康な学校生活のために、「便秘」という小さなサインを大切にしてくださいね。

◆追伸◆

本コラムは第30回病院総合診療医学会学術総会における東洋医学会とのジョイントシンポジウム「総合診療医が知っておきたい便秘」の発表内容をもとに、若い世代向けに改編したものです。

◆参考文献・URL◆

(新刊)十四経絡発揮 | 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ

Yuan C, et al. Review of microbiota gut brain axis and innate immunity in inflammatory and infective diseases. Front Cell Infect Microbiol. 2023;13:1282431.

◆「ミカタの東洋医学」バックナンバーはこちらから↓

投稿者プロフィール

- 生まれも育ちも石川県。地域医療に情熱を燃やす若き総合診療医。中国医学にも詳しく、趣味は神社巡りとマルチな好奇心が原動力。東西を結ぶ“エディットドクター”になるべく、編集工学者、松岡正剛氏に師事(髭はまだ早いぞと松岡さんに諭されている)。

最新の投稿

- 2025.07.14ミカタの東洋医学老いにはテンキをミカタに!

- 2025.06.30ミカタの東洋医学デジタル・デトックスは東洋医学だった? スマホ疲れを「陰陽」で読み解く

- 2025.05.15ミカタの東洋医学食事に含まれる謎の物質、約14万種!「医食同源」が証明される?

- 2025.04.03ミカタの東洋医学教えて、華岡センセイ!「便秘の治し方」