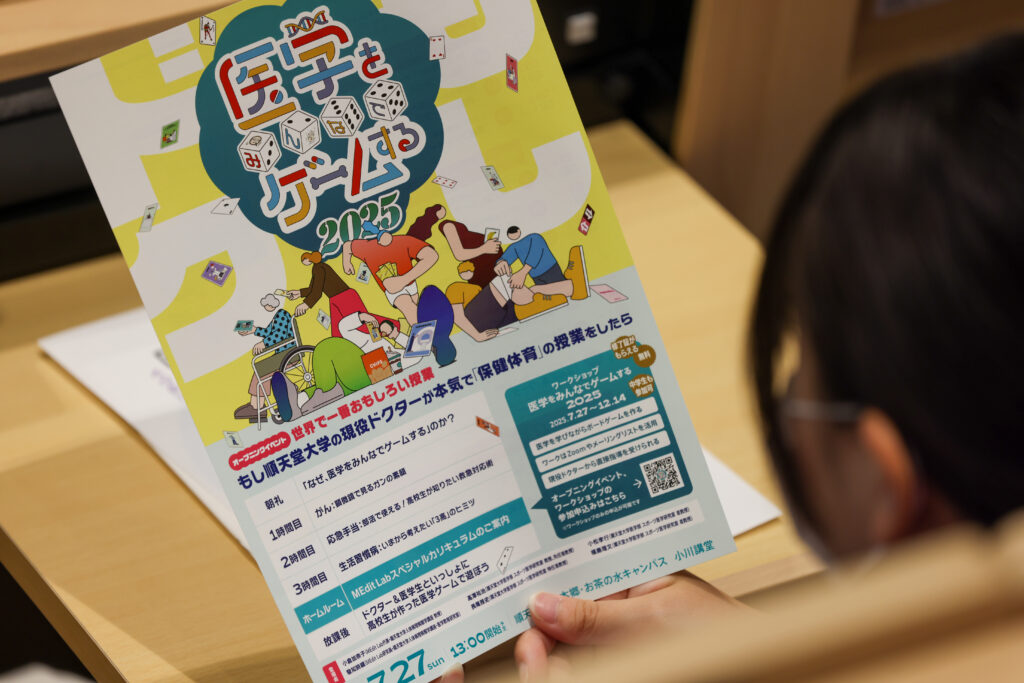

■過去最多の申込!大盛況の特別授業「もしドク」が開催されました

2025年7月27日(日)、日本列島が猛暑を襲ったこの日、全国各地から順天堂大学 本郷お茶の水キャンパスに訪れる人がいました。中学校1年生から高校生、大学生、保護者のみなさま、そして研修医から保健体育の先生、出版社の方々、プロのゲーム作家まで、過去最多となる136名がつぎつぎに涼しい小川講堂へと集まってきます。スタッフも合わせると総勢160名ほどが集結。

そうです、この日はMEdit Labがお届けする特別授業「世界で一番おもしろい授業〜もし順天堂大学のドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら〜が開催されるのです。

▲2025年度版としてさらにパワーアップしたMEdit Labのパンフレット。

▲2025年度版としてさらにパワーアップしたMEdit Labのパンフレット。

▲イベントのロゴも、ますます可愛くなりました。

▲イベントのロゴも、ますます可愛くなりました。

■ドクターが“生徒”になる特別授業

定刻の13時になりました。壇上から聞こえる「起立!」の掛け声。壇上にいるドクターズがそろって綺麗なお辞儀をキメると、特別授業が始まりました。

最初のご挨拶はもちろん、MEdit Lab代表・小倉加奈子先生。

「MEdit Labでは、みなさんに医学を身近に感じてもらいたいと考えています。医学は、自分の体と心に関わる学問だからです。そして、みなさんが学校で習う保健体育こそ、私たちドクターが扱っているテーマなのです」

中高生のみなさんに「保健体育=医学」を楽しく学んでもらうべく、順天堂大学の現役ドクターのみなさまが駆けつけてくださいました。小倉先生が、病理医しんしんこと、發知詩織先生を含めたドクターズをご紹介。

ラグビー日本代表のチームドクターも務め、アスリートが全幅の信頼をおく髙澤祐治先生、ハーバード大学留学経験もあり、広島から週1回順天堂大学へ飛行機通勤する長尾雅史先生、パリオリンピック日本代表のサッカーチームにも帯同した福島理文先生、東京オリンピック日本選手団のチームドクターも務めた小松孝行先生。

順天堂大学スポーツ医学研究室より、救急集中治療科から整形外科、循環器内科までさまざまな専門のドクターズが授業をサポートします。

▲白衣を着ていないお医者さんに出会うのはレアかも。

▲白衣を着ていないお医者さんに出会うのはレアかも。

■1時間目:「がん」の授業

1時間目は「がん」の授業。おしゃべり病理医小倉先生と、おなじく病理医のしんしんこと發知先生が教壇に立ちます。

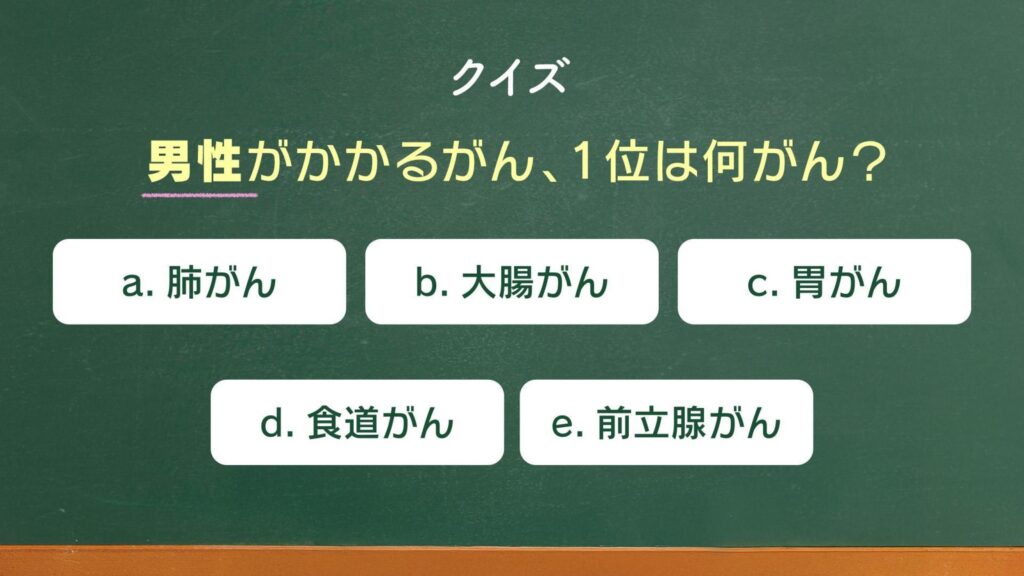

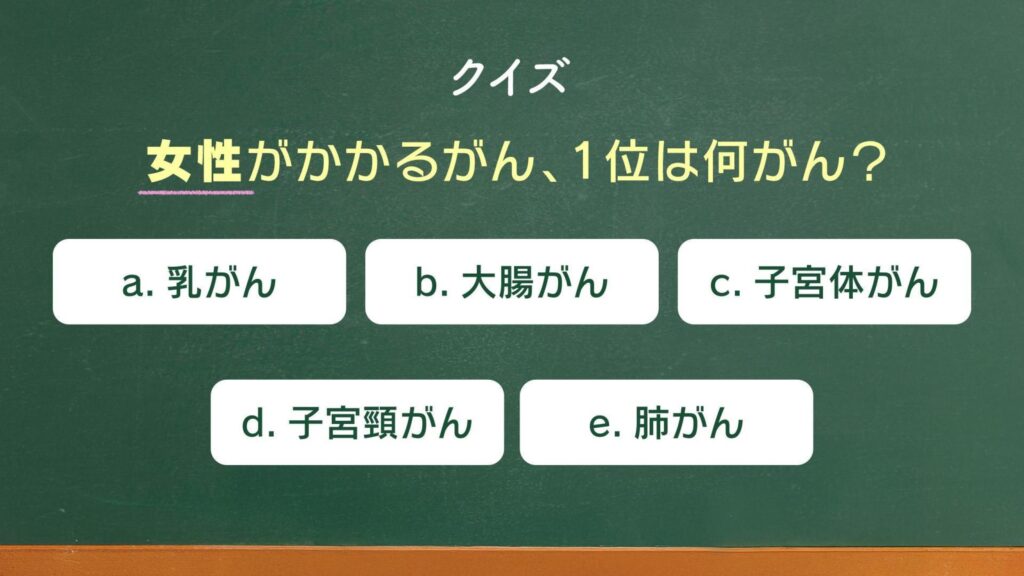

中高生のみなさんにとって、「がんは怖い」というイメージはあるものの、あまり身近でない病気。まずはクイズから始まりました。

▲みなさん、わかりますか? 答えは記事の一番最後に。

▲みなさん、わかりますか? 答えは記事の一番最後に。

会場全員と、壇上の先生方が挙手で回答。意外な正解に、会場がどよめきます。

▲ちなみに4人のドクターズは、2問とも全員不正解というまさかの事態。

▲ちなみに4人のドクターズは、2問とも全員不正解というまさかの事態。

そもそも「がん」とは、どんな病気なのかという基礎知識を小倉先生が解説。

がんとは、「遺伝子に傷がつくことによって起こる病気」なんだとか。説明を聞くと、がんの早期発見の必要性や、飲酒・喫煙の恐ろしさがよくわかります。

実際に、肺気腫になったフランスパンのような細胞写真や、全体が黒っぽく煤けた肺がん患者さんの肺の写真なども見せてもらいました。

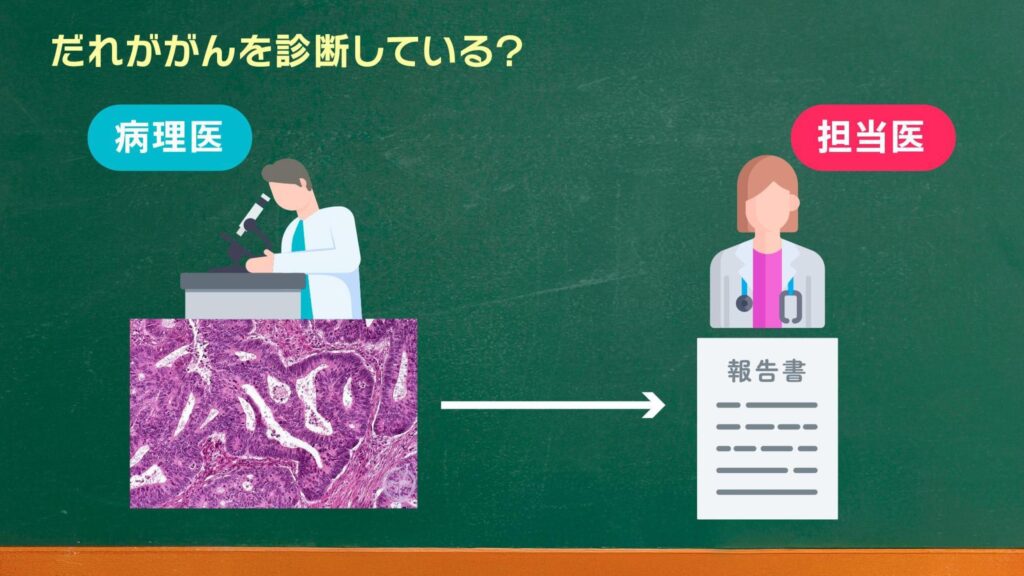

でも、ここで疑問が。どうして「がん」について、病理医がお話ししているのでしょう?

發知先生が、病理医のお仕事について説明してくれました。

ドラマなどでよく見る、がん告知のシーン。担当医の先生が「手術の結果、転移が見つかりました。ステージはⅢ期になります」など、患者さんに伝えます。

このとき、その患者さんの体にがんがあるかどうかを診断しているのは、病理医なのです。手術などでとってきた細胞を、実際に顕微鏡で見て、「これはがんなのか」「悪性ならばどれくらい悪いのか」「ステージはどれくらいなのか」を判断しているのが病理医。病理医の報告書をもとに、担当医が患者さんに診断結果を伝えているのです。

▲授業のあとは、会場の参加者さんや壇上の先生方からも、「病理医のやりがいは?」「細胞がターンオーバーするなら、どうしてホクロやシミは残るの?」など、いろいろな質問が投げかけられました。

▲授業のあとは、会場の参加者さんや壇上の先生方からも、「病理医のやりがいは?」「細胞がターンオーバーするなら、どうしてホクロやシミは残るの?」など、いろいろな質問が投げかけられました。

■2時間目:「応急手当」の授業

お次は、スポーツドクターとしても、救急車で運ばれてきた人を診る救急医としても働く小松先生による「応急手当」の授業です。

「部活動をして、怪我や病気で困ったことがある人は?」と会場に尋ねると、半数近い方の手があがりました。学校生活において、とくに医学の知識が必要になるのは部活動。そこで2時間目は、部活動のときに使えるスポーツ医学の授業です。

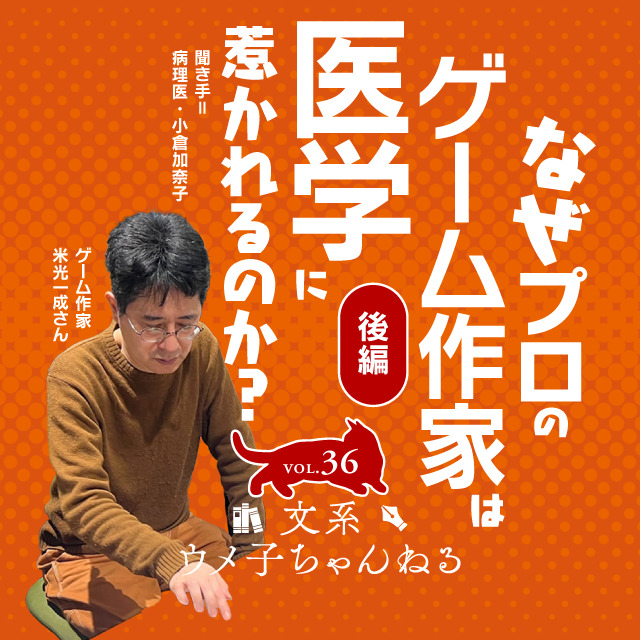

学校で起きたケガや病気について聞いてみると、「ソフトボールの授業で小指を剥離骨折」「海で泳いでひどい外耳炎に」「バスケットボールの試合終了2秒前に吹っ飛ばされて頭蓋骨にヒビ」「運動会の練習で熱中症」など、当事者や親御さんからさまざまな体験談が寄せられました。スポーツの種類によっても、ケガの種類はさまざま。

なかでも、今回は、どんな人にもリスクがある「熱中症」について取り上げます。

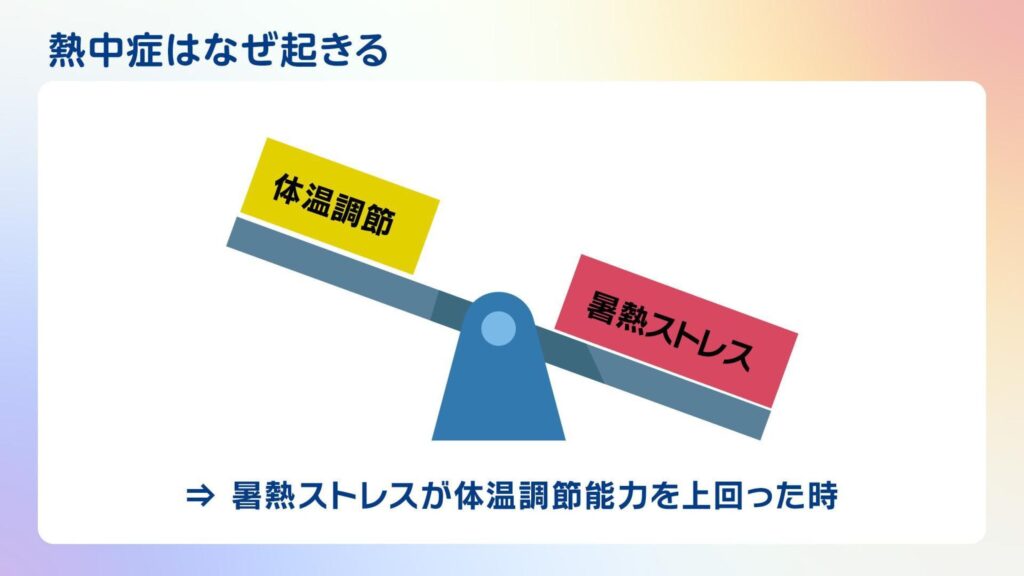

「そもそも、熱中症はなぜ起きるのでしょう?」小松先生が解説します。熱中症を考える2つの要素は、暑熱ストレスと体温調節能力。

暑熱ストレスとは、気温や湿度、そしてそれらに曝露した時間などの外的要因や、水分摂取量や体調、背景疾患などの内的要因。これらの暑熱ストレスが、体温調節能力を上回ってしまったとき熱中症になるのです。

人間の体には、体温を下げるメカニズムはあまりなく、唯一の方法が「汗をかく」こと。汗が蒸発するときに、その気化熱で体温は下がります。

会場にいた4分の1くらいの人が、熱中症経験者。「室内で水を飲めない状態でいたら、嘔吐して38度以上の熱が出た」「暑い体育館で講義を聞いていたら、翌日めまいと頭痛で動けなくなった」などの体験が語られました。

暑熱環境は避けたほうがいい。でも、学校生活や部活動では、ギリギリの環境下でもスポーツをやることもある……。そんなときの対策法を小松先生は語ります。

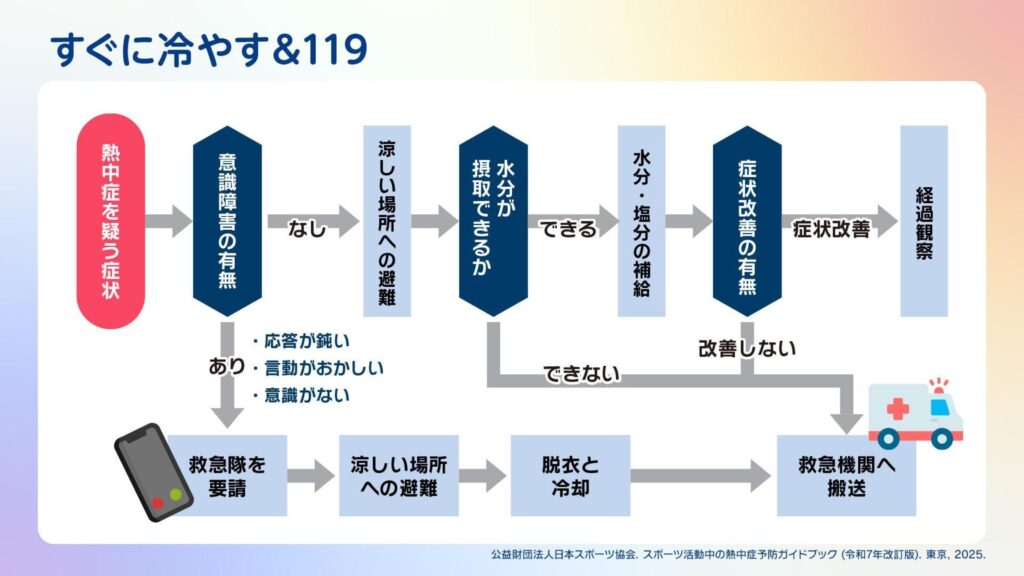

「熱中症は、早めの発見と対処が重要です」「暑熱環境においてなんらかの症状が出たら、全部熱中症の可能性があります。熱中症の初期症状に、『足がつる』ということもあります」

「チームメイトが、いつもとは違うミスをしたとか、ふだんとは違うクオリティのプレイを見たら、熱中症かもしれないと疑ってみてください」

熱中症の初期発見の方法から、冬でも起こる熱中症の恐ろしさや、熱中症の応急手当まで、明日から使える医学知識をみんなで学びました。

▲ケガについての応急手当の方法も会場から質問が。なぜ、固定する必要があるのか、なぜアイシングの必要があるのか、整形外科の髙澤先生から丁寧にお答え。髙澤先生は、休憩中にも、「親指の付け根が痛くてフルートが吹きにくい」というオーケストラ部の生徒さんからのお悩みに回答。生徒さんは「腱鞘炎かと思ったけど違った!対策法まで教えてもらえてうれしい」と安心していました。ケガに悩むのは、運動部の生徒だけではないのです。

■3時間目:「生活習慣病」の授業

「みんなの家に、こんなお父さんはいませんか? ビール片手にソファーで寝落ち、お腹ぽっこり、飲み会で夜遅くまで食べる……」「じつはこれ、ただ太っているだけではなくて、体のなかでは大事件が起きているんです」

優しいお顔で衝撃的なことを語りだしたのは、循環器内科の福島先生。

「ここまでは応急手当など、中高生のみなさんに関わりの深いテーマでしたが、3時間目はみなさんのお母さんやお父さんが関わっている話です」。会場には、親子でのご参加の方も多数。お子さんと親御さんが顔を見合わせながら、授業がスタートしました。

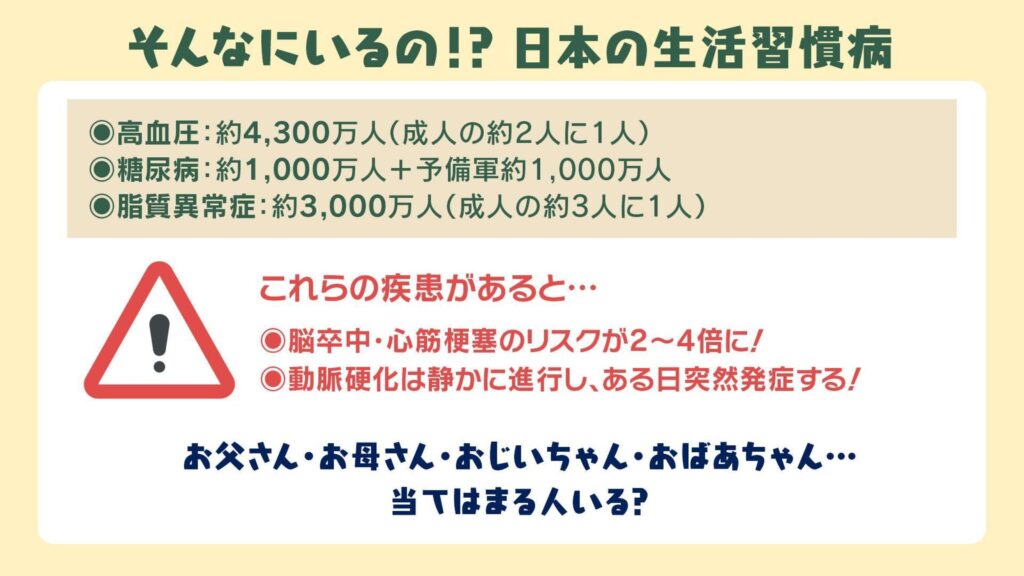

日本において、高血圧や糖尿病、脂質異常症を抱える人は数千万人。これらの疾患だけではとくに症状は出ないけれど、脳卒中や心筋梗塞のリスクが2~4倍に跳ね上がります。脳卒中で倒れたら、たとえ回復しても言葉が話せなくなり、以前のように社会生活が送れなくなってしまう可能性があるのだとか……。

そんな病気につながってしまう「生活習慣」は、どんなものなのか。食べ過ぎや飲み過ぎがよくないのはなんとなくわかるけれど、どうしてダメなんだろう?

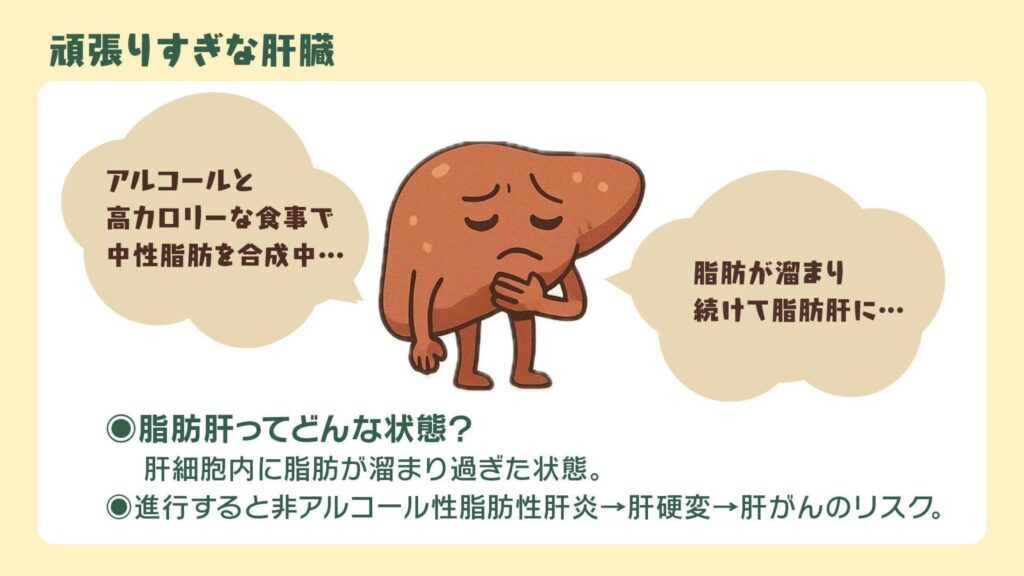

福島先生は、「飲み会に行って、ビールを飲んで、唐揚げを食べて、ラーメンで締めるお父さんの体のなかをのぞいてみよう」と詳しく説明していきます。

肝臓が、アルコールと高カロリーな食事から中性脂肪を合成し、皮下脂肪ではなく「内臓脂肪」が蓄積。すると、全身に炎症を起こし、インスリンの働きを邪魔する炎症性サイトカインが分泌。血糖を下げるインスリンが効きにくい体になってしまい、高血糖になってしまう……。飲み会大好きなお父さんの体のなかでは、肝臓もインスリンも悲鳴を上げているのです。

続いて、塩分のとりすぎや運動不足などによって「高血圧」になるメカニズムも説明がされました。

「メタボというのは、ただのぽっちゃりではなくて、全身病につながる複合リスクをはらんだものです」

壇上にいるドクターからも質問が出ます。

Dr.長尾「ラーメンが好きなんですが、どうしたらいいですか」

Dr.福島「ラーメンはどうして体に悪いかといえば、塩分と脂質が多く、タンパク質も野菜も摂れないからですね」

Dr.長尾「でも、幸せは摂れます」

屁理屈で応戦する先生に、会場からの質問も重なります。

「運動をしたり、腹八分目にするのが大事だとわかったんですが、いまの幸せも大事にしたいんです。福島先生が心がけていることはありますか」

福島先生は答えます。

「僕自身は、食事を楽しみたいからこそ、運動を欠かさずします。ラーメンを食べるときでも野菜を全盛りにするとか、焼き肉なら脂身を削ぐとか、ちょっとしたことの積み重ねでバランスを取りましょう」

野菜から食べ始める。エレベーターよりも階段を使う。「お父さん、散歩行こうよ」って誘ってみる。毎日のほんのわずかな変化が、10年後の家族の未来を守ることになるのかもしれません。

■終礼

がんから応急手当、生活習慣病まで、さまざまな医学知識を身に着けた参加者さんの前に登場したのは、昨年度のMEdit Labワークショップでゲームを作った2名の高校生。

この特別授業は、MEdit Labワークショップ「医学をみんなでゲームする2025」のオープニングイベントでもあったのでした。「自分に興味があることを掘り下げるのがすごく楽しかった」「30分以内で出来るワークを回答するだけで、ゲームが作れて面白かった」など、昨年度のワークショップの手応えを教えてくれました。

■放課後

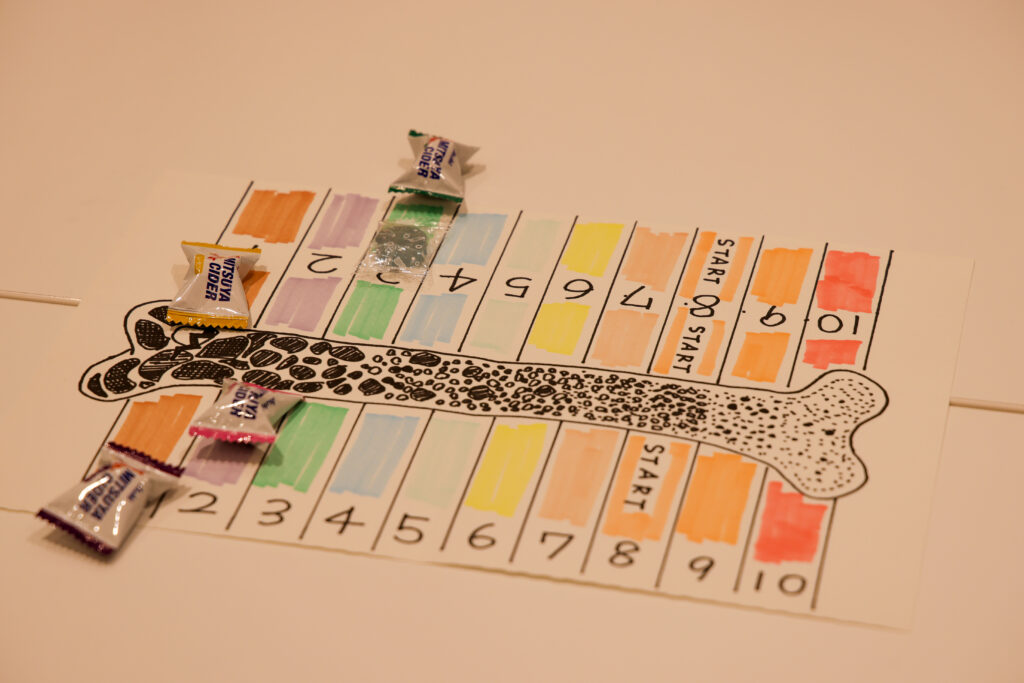

特別授業が終わると、放課後は、ゲーム大会! 昨年度ワークショップで誕生したボードゲームから、MEdit Labが開発した「ENT」や「バナオーマ」まで、10種類近いゲームが披露されました。

青いMEdit Labスクラブを着た医学生と、中高生、そして親御さんたちが入り乱れて遊びます。

▲生活習慣とも関わる「骨密度」についてのゲームがあったり、

▲習ったばかりの「病理診断」を体験できるゲームがあったり、

▲昨年度ワークショップでグランプリを受賞した「ならべいど」という応急手当を考えるカードゲームが初お披露目されたり、

▲ドクターの先生に受験勉強のコツを聞いてみたり……

思い思いの方法で、医学やゲームについて関係を深める時間となりました。

2025年もMEdit Labワークショップ「医学をみんなでゲームする」が無事に開幕。ここから12月まで、ワークショップ参加者は12のお題に取り組んで、1人1作以上の医学ゲームをつくります。今年はどんなゲームが誕生するのか、続報にご期待ください。

*記事のなかのクイズの回答

男性がかかるがん1位は、e.前立腺がん。女性がかかるがん1位は、a.乳がん。

ちなみに日本で死因第一のがんは? 各自でリサーチしてみてください。

スチール撮影:後藤由加里

動画撮影:小森康仁、衣笠純子(編集工学研究所)

バックナンバーはこちら

投稿者プロフィール

- 聞き上手、見立て上手、そして何より書き上手。艶があるのにキレがある文体編集力と対話力で、多くのプロジェクトで人気なライター。おしゃべり病理医に負けない“おせっかい”気質で、MEdit記者兼編集コーチに就任。あんこやりんご、窯焼きピザがあれば頑張れる。家族は、猫のふみさんとふたりの外科医。