ふたりに一人の入院高齢者が栄養不良という事実を知って、私はある疑問が湧きました。現代医学がこれほど発達しているのに、なぜこんなことが起きるのか?

2025年6月12日に医学雑誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』(NEJM)で発表された「加齢に伴う栄養不良」の論文を読んで、その答えの一端が見えてきました。

◆現代医学が突き当たった「個別化の壁」

NEJMの論文によると、地域に住む高齢者の約3%、入院している高齢者の22%、介護施設では実に30%もの人が栄養不良状態にあることがわかりました。さらに最新の診断基準を使うと、入院患者や介護施設では約50%の高齢者が栄養不良という実態が明らかになっています。これは私たちが日々の現場で実感している状況と合致する結果です。

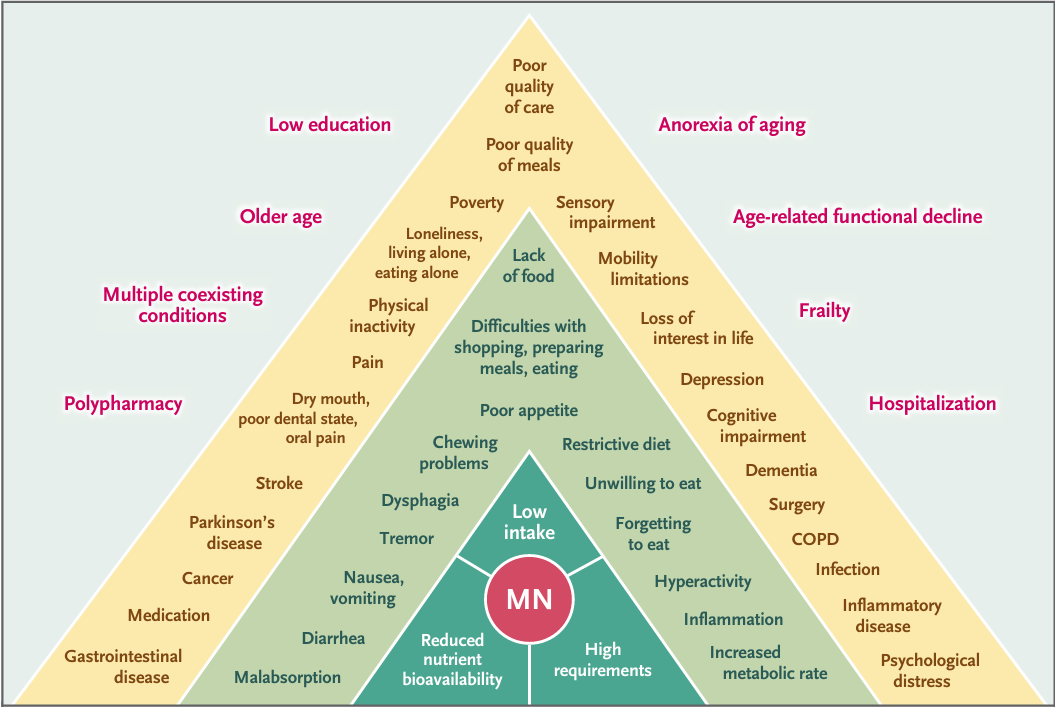

論文では、高齢者の栄養不良を「多因子性」と表現しています。英語で申し訳ありませんが、論文に提示された以下の図をみてわかるように栄養不良には様々な要因が絡んでいます。年齢とともに食欲調節システムが変化することによる食欲の減退、味覚・嗅覚の低下、噛む力の衰え、飲み込みの困難、病気や薬の副作用などなど。

そして論文では「個別化された包括的なアプローチが重要」だと強調しています。でも、具体的にどうやって?西洋医学の標準的なガイドラインでは、この「個別化」がなかなか具体的な形になりにくいのが現実です。

高齢者低栄養決定要因モデル‐DoMAP(Determinants of Malnutrition in Aged Persons)モデル(参考の論文より引用)

◆2000年前の医学書が描いた生命力の設計図

ここで注目したいのが、中国最古の医学書『黄帝内経(こうていだいけい)』です。古典には、中年期以降に「天癸(てんき)」が変化し、生命力の根源的な変化が起こると書かれています。天癸とは「成長・発育・生殖機能を促進し維持する物質」で、現代医学でいう性ホルモンの変化と関連しています。(ミカタの東洋医学:天癸が転機も併せてチェックしてね!)

古典では、天癸の衰退に伴って「虚労(きょろう)」という状態が起こるとされています。これは「臓器の虚弱や身体に必要な生命エネルギー(気・血・水・精)の不足により、身心の働きが衰えた状態」という意味で、現代医学でいう「フレイル」の概念と共通点を持っています。

東洋医学では人体を「気」「血(けつ)」「津液(しんえき)」の3つの基本物質でできていると考え、これらのバランスを一人ひとり詳細に診断し、個別の治療法を決める体系を持っていることです。天癸の状態を「見る」独特の視点があるのです。

「個別化」のアプローチに関して、現状は西洋医学と比較して東洋医学に軍配が上がります。

◆東洋医学が具現化する「生命力サポート」

現代中国では、この古典理論に基づいた実践が行われています。天癸を補うための腎気剤として、六味丸(ろくみがん)、八味地黄丸(はちみじおうがん)、牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)などが広く使われており、研究では血管を広げる作用や動脈硬化を改善する効果も報告されています。

東洋医学の真の強みは、天癸という生命力の「味方」になる具体的な方法を持っていることです。

漢方薬では、同じ症状でも一人ひとりの体質に応じて全く異なる処方を組み立てます。例えば、食欲不振の高齢者でも、「冷えがある人」「のぼせがある人」「気力が落ちている人」「消化機能が弱い人」で、それぞれ違う薬を使うのです。

鍼灸治療では、その人の「気の流れ」を診断し、個別のツボを選んで食欲不振や消化機能の改善を図ります。あん摩やマッサージも、その人の体質や症状に合わせたアプローチで血液循環を改善し、筋力維持をサポートします。

さらに、東洋医学の養生法には、季節や個人の体調に合わせた生活指導があります。「春は肝を養い、夏は心を養い、秋は肺を養い、冬は腎を養う」という季節養生や、一人ひとりの体質に応じた食事や生活習慣のアドバイスです。

◆天癸のミカタ

西洋医学の科学的アプローチと東洋医学の個別化技術を組み合わせることで、私たちは新しい医療の形を創造できるのではないでしょうか。

実は、私自身もこんな経験があります。胃がん術後の75歳の男性患者さん(身長171cm、体重55kg)で、痩せていることに悩まされていました。栄養補助食品を勧められたり、たんぱく質を増やしたり、カロリーを上げたりと、西洋医学のセオリー通りにアプローチしてもなかなか体重が増えずに悩んでいました。そこでたまたまわたしの外来でお会いして漢方薬を併用してみたところ、60kgまでポッと体重が増えたんです。患者さんは「60kgまで体重が増えるのは20年ぶりです!」と本当に喜んでくれました。体重だけで栄養状態のすべてを評価できるわけではありませんが、一緒に喜んだ忘れられない体験でした。

現代医学の精密な診断で高齢者の栄養状態を科学的に把握し、同時に東洋医学の視点でその人の「天癸」の状態を読み取る。そして、その人だけの生命力に寄り添った個別のケアプランを立てる。これが「天癸のミカタ」という新しいアプローチです。

「ミカタ」には二つの意味があります。一つは「見方」-天癸という生命力を正しく見る視点。もう一つは「味方」-衰えゆく生命力の頼もしい味方となるケア。

おじいちゃんおばあちゃんの「食べられない」という訴えを、単なる老化現象として見るのではなく、その人の天癸の変化として理解し、一人ひとりに最適なサポートを提供する。そんな「天癸のミカタ」を持った医療が実現すれば、高齢者の栄養問題も新しい解決の道筋が見えてくるかもしれません。

参考:Cruz-Jentoft AJ, Volkert D. Malnutrition in Older Adults. N Engl J Med. 2025;392:2244-55.

◆「ミカタの東洋医学」バックナンバーはこちらから↓

投稿者プロフィール

- 生まれも育ちも石川県。地域医療に情熱を燃やす若き総合診療医。中国医学にも詳しく、趣味は神社巡りとマルチな好奇心が原動力。東西を結ぶ“エディットドクター”になるべく、編集工学者、松岡正剛氏に師事(髭はまだ早いぞと松岡さんに諭されている)。

最新の投稿

- 2025.07.14ミカタの東洋医学老いにはテンキをミカタに!

- 2025.06.30ミカタの東洋医学デジタル・デトックスは東洋医学だった? スマホ疲れを「陰陽」で読み解く

- 2025.05.15ミカタの東洋医学食事に含まれる謎の物質、約14万種!「医食同源」が証明される?

- 2025.04.03ミカタの東洋医学教えて、華岡センセイ!「便秘の治し方」